Muertos que no hacen ruido

Al atravesar aquella línea imaginaria, el gesto siempre tierno de Fernando y Rosa en paralela sincronía se convirtió en dolor. Un dolor tan grande y tan profundo que buscó urgente sus lagrimales donde poder drenar.

Sus cuatro pies campesinos andaban heridos por un cemento solido recién fraguado, quizás por eso caminaban rozando sus cuerpos, como buscando apoyos, o algo más.

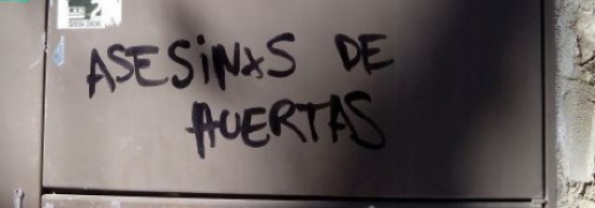

Fue Rosa la que puso el material, un bote de spray, y Fernando la letra cuando en el hormigón rotularon: ASESINOS DE HUERTAS.

Frente a las excavadoras me contaron.

─ Aquí, hasta hace unos pocos días estaba la huerta de Aranzadi, de Javier y Agustín, donde la gente de Pamplona podíamos comprar las verduras del día─ dijo Fernando.

─ Hay muertos que no hacen ruido─ canturreaba Rosa.

No sabían Rosa y Fernando que sus lágrimas derramadas sobre el rio ya habían encontrado, unas decenas de metros más abajo, junto al mismo margen, una huerta que regar, recién okupada —ilegalmente, como se tienen que hacer estas cosas— por siete chicos y chicas, soñohacedoras.

Añadir nuevo comentario